近日,开云网页版农学院黄斌全研究员课题组在植物科学领域TOP期刊Molecular Plant(5年平均影响因子为21.4)在线发表了题为“Graph-based pangenome provides insights into the structural variation and genetic basis of metabolic traits in potato”的研究论文,该研究构建了覆盖整个马铃薯组的泛基因组/图基因组,利用全基因组的结构变异,对马铃薯块茎代谢物进行了全基因组关联分析,发现了系列马铃薯块茎重要代谢物的关键遗传位点。该研究为解析马铃薯品质性状遗传分子机制奠定了重要基础,为进一步的马铃薯品质性状遗传改良提供了理论基础。

中国是全世界最大的马铃薯的生产和消费国,马铃薯年产量九千多万吨,对中国粮食安全举足轻重,实现马铃薯产量品质性状遗传改良以满足不同需求具有重要意义。马铃薯有100多个野生种,地理分布广泛,拥有丰富的遗传和表型多样性,具有高抗病、高抗逆性、多匍匐茎及高含量生物活性物质等栽培马铃薯在驯化中“丢失”的优异农艺性状,为环境变化的应对和人类的育种需求提供了巨大的遗传资源库。基因组结构变异(structural variants,SVs)是影响作物农艺性状的主要遗传变异类型之一,基于SV的全基因组关联分析(SV-GWAS)是解析作物复杂性状背后遗传分子机制的有效策略。

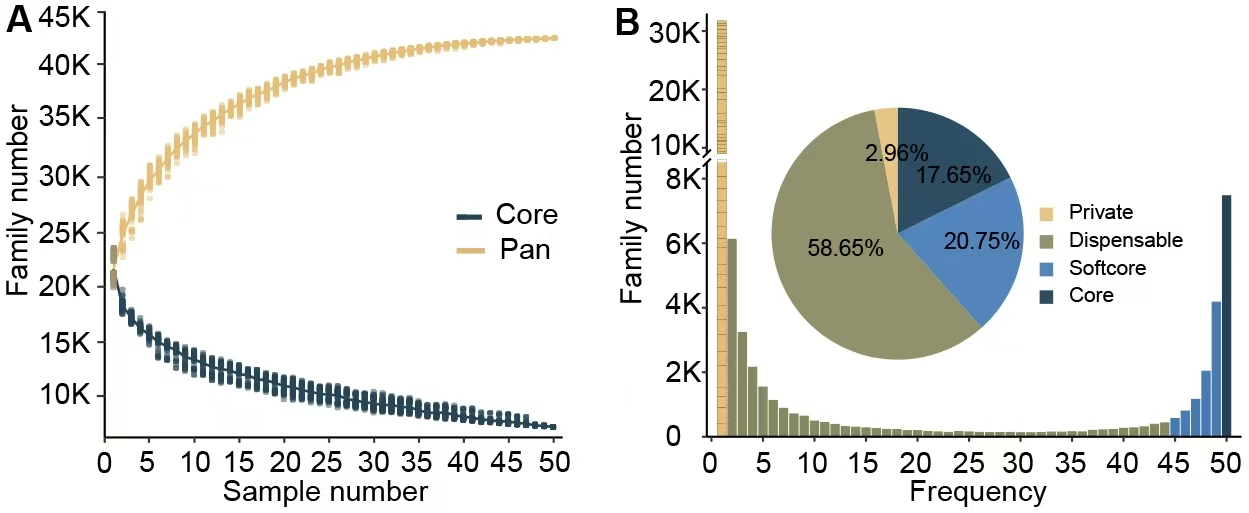

该研究收集了大量的马铃薯优异种质资源,高质量地组装了29个野生材料和地方品种的基因组,结合22个已发表马铃薯基因组数据,构建了马铃薯组的超级泛基因组(图一)。在此基础上,发现194,330个非冗余结构变异(SVs),包括149,344个存在和缺失变异(PAVs),26,305个重复(DUPs), 16,918个易位(TRANSs)和1,763个倒置(INVs),研究表明结构变异显著影响了其相邻基因的表达水平。另外,该研究对248份马铃薯优异的种质资源材料,包括117份野生材料,40份地方种和91份栽培品种,进行了高深度的重测序(25×),发现了25,969 SVs, 11,674,286 InDels和55,190,267 SNPs。为了阐明马铃薯品质形成的遗传分子机制,该研究利用广泛靶向液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)对117个马铃薯野生材料和40个地方种块茎的代谢组进行了分析,共获得1,258种代谢物,通过PAV-mGWAS分析,检测到9,321个与这些代谢物相关的重要遗传位点,这些基因位点为解析马铃薯品质性状遗传分子机制奠定了重要基础(图二)。为了更好地利用马铃薯种质资源的基因信息,该研究构建了马铃薯泛基因组数据库(PPDB),这对马铃薯功能基因组和分子育种研究具有重要意义。

该研究开云网页版为第一单位和唯一通讯单位,开云网页版农学院黄斌全团队博士后朱晓玲博士、杨睿助理研究员、博士研究生王婷婷和孟莉,华中农业大学的梁齐齐博士和喻宇烨为该研究的共同第一作者,黄斌全研究员为该研究的通讯作者。该研究得到了国家海外高层次人才引进计划、云南省海外高层次人才引进计划、开云网页版高层次人才引进计划、国家自然科学基金、云南省科技计划、开云网页版双一流联合专项重大项目、中央引导地方资金项目等项目资助。

图一 马铃薯泛基因组

图二 马铃薯块茎代谢物的遗传变异

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.molp.2025.01.017

来源:农学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲